-150x150.jpg)

城西国際大学助教

松浦弘典様

城西国際大学助教の松浦弘典先生にインタビューしました。ときわ園は松浦先生から研修や実習等、様々な形で関わっていただいています。(広報誌 TOKIWA 2025 WINTER vol.218より)

― 松浦先生は大学で福祉や介護を研究しておられますが、どのようなきっかけでこのお仕事をするようになったのでしょうか。

おじいちゃん・おばあちゃん子でしたので、「祖父母世代の方々の役に立つ仕事がしたい」と思ったのが介護現場に飛び込んだきっかけです。大学を卒業し、埼玉県の小規模多機能施設や認知症高齢者グループホームで12年ほど介護職と相談職に携わっていました。認知症や精神疾患などで意思を表明することが難しい方と関わらせていただき、「本当にその方の思いを汲み取ったケアが提供できているのか?」と自問自答する日々でした。そこで、認知症の方からケアに対する思いや考えなどの情報を効果的に収集し、ケアに活かす方法を研究したいとの思いが強くなり大学教員になりました。

― これまでの研究成果の幾つかを紹介していただけますか。

現在は、「介護職員が行うアセスメントにおける情報収集や情報把握の方法」に関する研究を行っています。サービスの質の向上には、利用者のケアに対する満足・不満足や思いを反映することが不可欠だと考えています。高齢者施設の介護職員を対象に行った調査では、介護職員は「利用者の方に分かりやすく端的に質問し、回答する時間を十分に設け、相手の質問に対する理解の程度を、表情や言動の観察から把握し、必要に応じて回答しやすくなるよう選択肢を提示するなど、意思決定を支援しながら情報把握している」ことが明らかになりました。

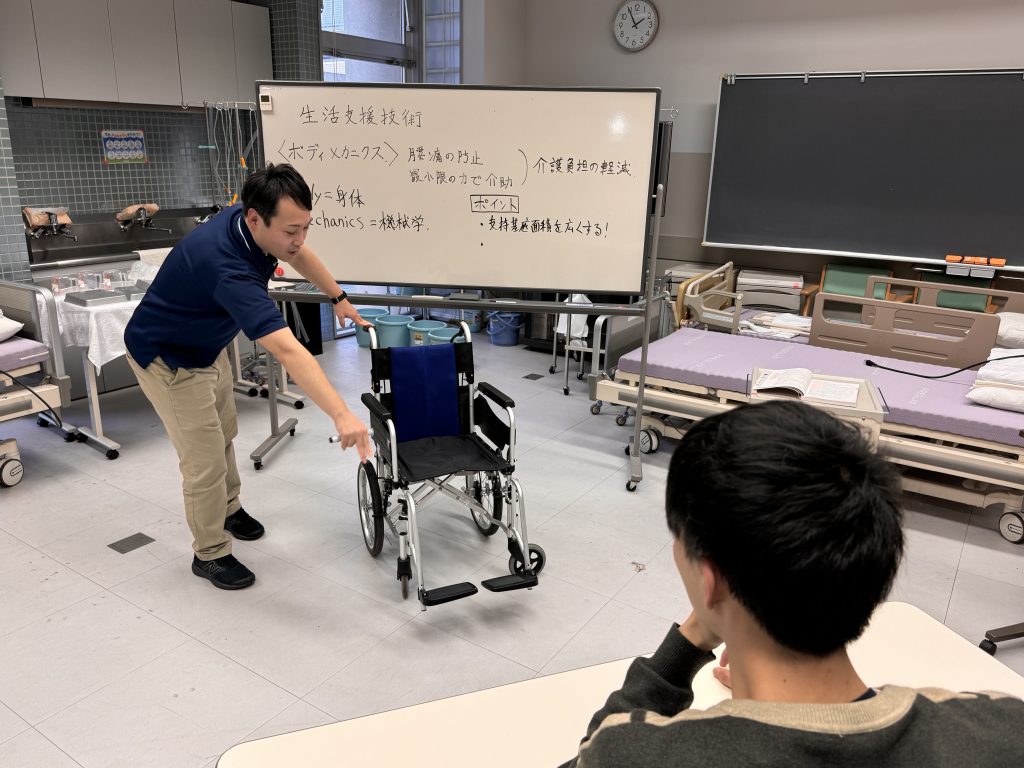

車椅子を使っての授業の様子

― どのような苦労がこれまでありましたか。

介護保険制度が施行された2000~2021年に発表された論文を基に介護職員の情報把握に関する課題を整理したところ、介護施設では「情報把握に関する知識や技術が習得できる職員教育を実施すること」が課題の一つであることが分かりました。介護職員が介護現場で、意思を表明しづらい利用者の方から効果的に情報把握するためには、どのような研修プログラムやツールを開発すればよいか試行錯誤しています。ぜひ、ときわ園の職員・利用者の皆様から忌憚のないご意見やお知恵をいただけますと幸いです。

― どのような時にこの仕事をしていてよかったと思われますか。

大学には「福祉現場で誰かの役に立ちたい」との夢を掲げて入学される学生も少なくありません。これまで沢山の人達に支えられて生きてきた学生が、授業や実習を乗り越えて巣立っていく姿を目の当たりにしたときは大学教員をしていて良かったと思います。また、施設訪問や実習巡回などで大学を巣立っていった卒業生の皆さんが、福祉専門職としてご活躍されている姿を見た際は本当に嬉しい気持ちになります。今年の夏にときわ園をご見学させていただいた際は、まさにこの瞬間でした!

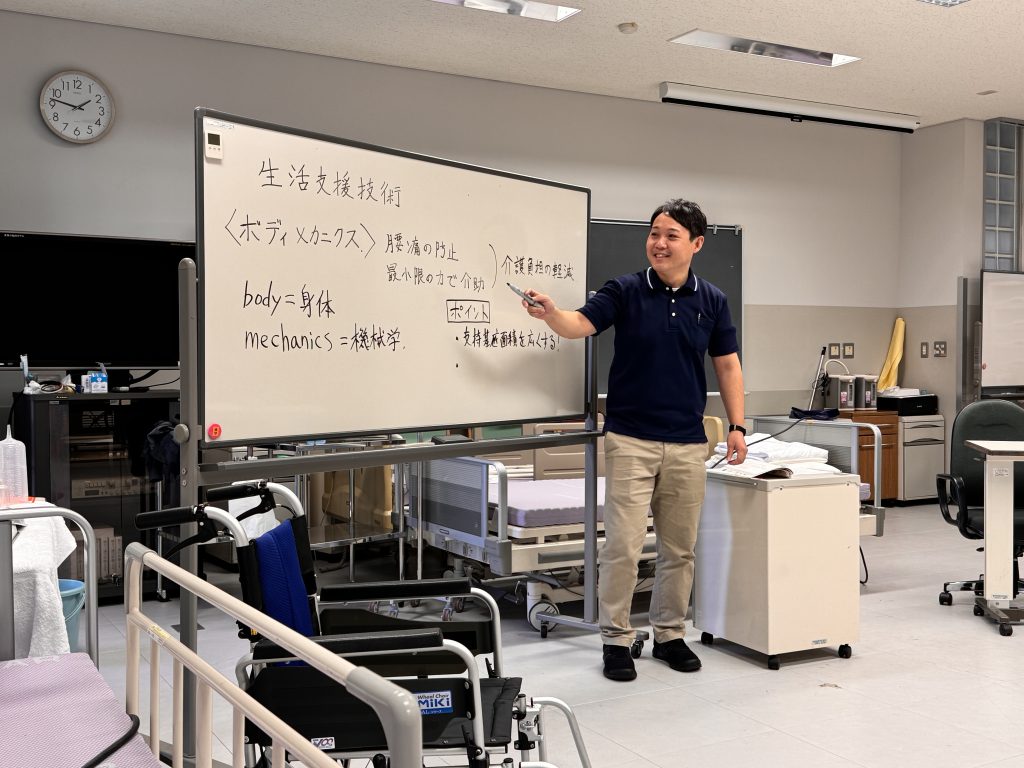

生活支援技術の授業風景

― ときわ園にはどのような魅力があるか教えていただけますか。

歴史や伝統に加え、新たなことに挑戦される探求心を併せ持つところが魅力だと感じています。例えば、施設や職員の方々が醸し出す落ち着いた温かみのある雰囲気に加え、これまで培われてきた利用者の方に寄り添った介護実践、そして外国人介護職員の受け入れなどが挙げられると思います。また、本学では介護福祉士や社会福祉士実習でお世話になっていますが、学生に対して丁寧にご指導いただける環境であることも魅力の一つです。

― ときわ園には今後どんなことを期待しますか。

これまで以上に職員・ご利用者の皆様と交流させていただくことを期待しています。また、本学の食堂やカフェもリニューアルしましたので、ぜひご利用者の皆様も交えてお茶会などできればよいなと思っております。この広報誌を通しまして、ときわ園とご縁をもたせていただいていることに感謝申し上げます。

松浦先生、この度はインタビューに応じてくださりありがとうございました。